28.7.19 Domingo de la oración. Oración 2 (Lc 11, 1‒12) ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él…?

Vivir en la vida y palabra de Dios (en él vivimos, nos movemos y somos).

Éste es un motivo que corremos el riesgo de olvidar, olvidando de esa forma lo que somos. En esa línea de olvido, en el principio de la modernidad podemos situar a Descartes, con su palabra clave, mantra o principio de todo pensamiento humano moderno, que: Pienso, luego soy. No hay nadie que me piense (que piense en mí, no soy un ser amado). Pienso “yo” y por eso soy lo que soy, un pensamiento.

En un sentido, ese mantra es algo siempre presupuesto, incluso una obviedad: El hombre es el viviente que piensa (y se piensa a sí mismo, como dirá más tarde Hegel). Pero, en un sentido más hondo, la Biblia añade que el hombre es, ante todo, un ser pensado, es decir, recordado y amado por Dios y por los otros hombres. El hombre vive porque le han amado/pensado de forma antecedente. Por eso puedo y debo decir que soy porque me piensan, porque soy pensado.

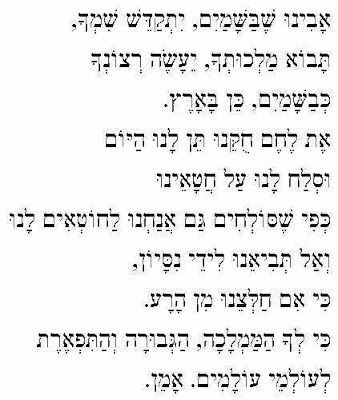

(Significativamente, cuando descubrió eso, Descartes fue andando de Francia al sur de Italia, a la “casa de María” de Loreto (imagen) , para darle gracias a la Virgen, porque ella le había inspirado ese pensamiento, en el comienzo de la modernidad).

Esto es la oración: Descubrir que Dios nos piensa… Y así dice el orante de la Biblia, de un modo admirado (no se lo dice aún a la Virgen, sino al mismo Dios): ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él…? (Sal 8,4). Ciertamente, en un sentido, el hombre es el que piensa y, más aún, aquello que él se piensa o se quiere (como dirá certeramente Nietzsche? Pero en un plano más hondo el hombre es aquel que es pensado y querido por Dios (que le recuerda, esto es, que le da vida y hace ser en su recuerdo o zikaron).

Éste es el tema central de la oración (del ser del hombre), del que trata el evangelio de este domingo (28, 7,19; cf. Lc 11, 1‒12), como dije ayer y seguiré diciendo ahora. Dios no es puro pensamiento de sí mismo, como decía Aristóteles (Gnosis gnoeseos), sino un pensamiento que se expresa y despliega en los hombres, siendo y viviendo en ellos.

Éste es el tema: Dios piensa en nosotros, de forma que somos pensados y queridos por Dios, somos somos un pensamiento del Dios que se piensa y se quiere en nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y somos (Hch 17, 28) como han dicho siempre los teólogos de Biblia (y como ratifica la experiencia cristiana de la Trinidad).

UNAS PALABRAS CENTRALES

«Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre» (Lc 11).

Las peticiones, las llamadas y las búsquedas del hombre que se cierra en sí acaban muchas veces en fracaso. Dios es diferente: la puerta de su corazón se mantiene siempre abierta, atentos sus oídos, despierta su mirada. Dios nos oye por el Cristo, de manera que «todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará» (Jn 16, 23). Toda petición tiende hacia el reino, como dice Jesucristo. Dios piensa y es en nosotros para la vida, como vida.

2. «Buscad primero el reino y su justicia, y todas las restantes cosas se os darán por añadidura» (Mt 6, 33).

¿Qué cosas? El vestido, la comida, los bienes de la tierra. Son cosas importantes, pero nunca pueden ocupar el corazón del que suplica. Toda petición cristiana ha de encontrarse dirigida en primer lugar al reino. Así pedimos, con la misma oración del Padrenuestro: «Santificado sea tu nombre, venga tu reino». Así pedimos en el fondo que venga, que sea en nosotros, como amigo que suplica la llegada de su amigo; así pedimos, invocamos y llamamos a Dios hasta que venga.

La petición es infalible y tiende al reino porque se halla abierta hacia el Espíritu. En este plano, el evangelio es muy realista: sabe que los hombres somos débiles, pequeños, rodeados de problemas en la tierra; por eso nos anima a pedir sin miedo alguno, como el niño que no sabe apenas lo que quiere de su padre. Más que el objetivo concreto de la súplica, interesa el gesto mismo de pedir, esa confianza que ponemos en el Padre. Así comenta el evangelio:

3. «Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos suplicantes, cuánto más vuestro Padre de los cielos dará cosas buenas a quienes le pidieren» (Lc 11).

Las «cosas buenas» no son materialmente aquello que pedimos a Dios, sino algo mejor: como el pez que da el padre es mejor que la serpiente que le pide el hijo, como el pan es mejor que la piedra. Pues bien, en ese mismo contexto precisa san Lucas: «Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre de los cielos dará el Espíritu Santo a quienes le pidieren» (Le 11, 13). Esta es la palabra decisiva, este es el don de los dones. Nosotros, como niños imperfectos, podemos pedir a Dios todas las cosas. Dios nos dará siempre su misterio, la verdad del reino, es decir, el Espíritu Santo: su presencia de amor, su fuerza de fe y vida.

4. Cuando oréis decid así (Lc 11). Padrenuestro. Empezamos rogando a Dios que se revele en verdad como divino (santificado sea tu Nombre, venta tu Reino...). Luego le pedimos por los bienes primordiales de este mundo (pan, perdón, libertad). Todas las palabras de súplica reflejan nuestra fe en el Dios que se desvela y actúa como Padre; al mismo tiempo expresan nuestro compromiso, en la línea de aquello que pedimos, mientras esperamos la manifestación plena de Dios y colocamos los bienes y problemas de este mundo a la luz de su venida.

De esa forma nos ponemos ante Dios, allí donde se gesta el sentido de la vida, esto es, en el principio o manantial del gran misterio; al llegar allí, sabemos que todo es ya posible, todo adquiere nuevo contenido. Así pedimos confiados, desde el fondo de este mundo.

Ya no creemos en un tipo de determinismo religioso que identifica a Dios con la necesidad de la naturaleza o con un tipo de voluntad superior que se impone, sin diálogo ni amor, por encima de los hombres. En contra de eso, los creyentes de Jesús sabemos que Dios mira, atiende, escucha. Dios conoce las necesidades de los hombres y responde a sus llamadas. Frente a un Dios de pura ley que tiene escritos sus caminos de antemano, hemos hallado a un Dios de amor que hace camino con los hombres, sus hijos, sus hermanos. Por eso le invocamos, pidiéndole su ayuda y compañía.

Tampoco creemos como dogma de fe en un tipo nuevo de determinismo científico. Es cierto que las cosas de este mundo, miradas y medidas por la ciencia, se realizan como si Dios no interviniera; la acción de Dios no puede controlarse por parámetros de ciencia, sino en un plano superior de fe, confianza y amor ante el misterio. Por eso, los creyentes saben que Dios ha respondido, aunque no puedan (ni quieran) controlar su intervención con métodos de ciencia.

Petición del hombre y presencia/recuerdo de Dios se identifican, de forma que podemos decir que pedimos en Dios y Dios pide en nosotros (Rom 8).En ese plano, la vida no es destino impersonal, ni tampoco es un capricho de Dios, que siempre actúa de forma imprevisible, ni es efecto de la pura creación del hombre que va haciendo y forjando en lucha tensa su camino. La vida es don de amor y en diálogo de amor viene a desvelarse desde Dios para los hombres. Por eso, el plano de la ciencia (valioso, pero insuficiente) empieza a verse trascendido: por encima de sus límites hallamos al Dios ilimitado, el Dios de gracia y libertad que escucha nuestras peticiones y que actúa con nosotros (por nosotros) en un gesto creativo de vida y existencia.

Por eso no nos basta una visión moralizante del misterio religioso. En esa línea se han movido desde I. Kant diversos pensadores religiosos: lo que importa no es orar, sino cumplir los mandamientos; lo que importa no es orar, sino cambiar la sociedad con nuestro esfuerzo. Pues bien, en contra de eso debemos afirmar que el hombre es más que ser moral que vive sólo por la ley y el cumplimiento de las normas. Ser hombre significa hallarse abierto hacia el misterio: amar y ser amado, encontrarse con los otros y moverles con fuerza de cariño. En este plano se sitúa la oración cristiana: más allá de la pura moralidad, hay un nivel de presencia religiosa en la que Dios actúa como amigo que escucha, nos atiende, nos alienta, nos responde.

La oración no es simple gesto de abandono pasivo en el misterio, como parecen suponer algunos tipos de mística oriental: debíamos ponernos ante Dios en pura negación, sin decir, pensar, ni pedir nada; la oración sería pasivismo. Pues bien, esa postura es incompleta: devalúa la relación personal del hombre con Dios, pone entre paréntesis la misma realidad y hondura personal de lo divino. Nosotros entendemos a Dios como persona: habla, escucha, nos responde. Por eso, toda la oración cristiana incluye un elemento de diálogo directo, ilusionado, activo, con el Dios que escucha nuestra voz y nos responde, porque se ha hecho solidario con nosotros.

Evidentemente, Dios no necesita de oración de súplica, entendida como petición que le dirigen los hombres desde el mundo: podía haber quedado quieto y clausurado en su misterio; además, él ya conoce lo que somos y necesitamos, sin que sea preciso que vengamos a su puerta y lo digamos. Dios no necesita esa oración, pero la quiere, como el padre quiere la palabra y colaboración del propio hijo.

Tampoco el hombre necesita de oración en un nivel biológico, científico o sencillamente moralista: hace su vida por sí mismo y no ha de estar pendiente de dioses o demonios, como dice K. Marx. Pero en un sentido más profundo, el hombre sólo encuentra su verdad y plenitud en la oración: allí descubre su valor como persona que recibe en gracia la existencia; allí despliega el valor de esa existencia, en actitud de diálogo con Dios, en un camino donde todo viene a presentarse como gracia (cf. tema 15).

PETICIÓN, UNA FORMA DE SER DIOS

Dios ha quedado en nuestra manos, se ha encarnado en nuestra historia de forma que somos nosotros los que debemos ayudarle, manifestar su rostro, optando a favor de la comunicación universal, como hizo antaño Jesús de Nazaret y como ha hecho en el siglo pasado E. Hillesum, judía amiga de Jesús, condenada a morir en un campo de concentración por un imperio de falsa tradición cristiana. Ésa fue la tarea que ella asumió desde uno de los lugares que podrían suponerse más abandonados de Dios, descubriendo que Dios es presencia de amor gratuito en debilidad, es palabra y experiencia de comunicación allí donde algunos (los nazis) querían negar toda comunicación.

Ciertamente, Dios nos ayuda (capacitándonos para compartir la vida de un modo gratuito), pero lo hace en la medida en que nosotros le ayudamos, es decir, somos testigos (portadores) de su presencia comunicativa, capaces de Amarle (pues él es el Amado) como lo descubrió E. Hillesum. Ésta es la experiencia radical de Dios: Creer (aceptarle) es apostar por él (es decir, apostar por la presencia de Dios en los pobres y condenados de la historia) abriendo un gesto de comunicación gratuita y concreta a favor de ellos, como signo de una posible transformación universal, en amor y justicia.

Los hombres hemos explorado casi todos los rincones de la tierra, iniciando incluso una carrera de búsqueda espacial. Conocemos nuevos secretos de genética, formas de comunicación insospechada... Pero en el fondo sólo tenemos una tarea importante: Abrir caminos de comunicación gratuita y de esperanza, sabiendo que la vida permanece (resucita) en la medida en que la regalamos. En esa línea se puede completar la palabra del poeta (¡caminante, no hay camino, se hace camino al andar! A. Machado), diciendo «caminante, hay un camino de Dios sobre la tierra, que los hombres puedan comunicarse en amor, desde los más pobres, dando la vida unos a (por) otros». Quien eso haga cree en Dios, como E. Hillesum.

Esta es la palabra clave: «Te ayudaré, Dios mío, para que no me abandones, pero no puedo asegurarte nada por anticipado. Sólo una cosa es para mí cada vez más evidente: Que tú no puedes ayudarnos, que debemos ayudarte a ti, y así nos ayudaremos a nosotros mismos» (cf. Una vida compartida, Anthropos, Barcelona 2007, 142).

Ciertamente, Dios me AYUDA, sufriendo conmigo. Pero yo debo también AYUDARLE, tengo que cuidar de Dios, caminando con él en amor, en medio de su obra. El Diablo quiere que desertemos, renunciando a la exigencia de lo humano, ya sea para volver a la inconsciencia de la naturaleza inferior, ya sea para hacernos engranaje de una máquina, que no seamos libres, que no aceptemos el camino de la vida, porque lo más difícil es ser persona, asumir la libertad y realizarla, vivir en el encuentro con los otros, cultivando día a día la confianza, en un camino que está abierto hacia el misterio (pero rodeado por el dolor, amenazado siempre por la muerte). Pues el Dios de Jesús quiere que nos mantengamos, caminando con él, en la obra de su vida. No nos saca de este mundo, no nos fuerza ni suprime la confianza. Dice sólo: ¡Sed personas! vivid en libertad en el camino en este camino de muerte, cread comunión en el contexto de esta tierra conflictiva, superad todo deseo de egoísmo en una historia abierta a lo divino. Éste es el lenguaje de la cruz, esta es la misericordia de Dios en Jesucristo.

ORACIÓN, APERTURA DEL HOMBRE, OPCIÓN POR LA VIDA

- Dificultad. Algunos me han preguntado: ¿Cómo es posible cambiar el corazón de Dios? ¿No está todo ya determinado, todo escrito? ¿Cómo podemos influir en su vida y acción a través de lo que decimos? La respuesta no es fácil, y sin embargo es la más fácil de todos: Como he dicho, somos en Dios y hacemos que Dios sea; hablamos a Dios, y hacemos que él escuche y nos responda.

Tarea. Si Dios se ha encarnado en nuestra carne suplicando (Jn 1, 14), nosotros nos divinizamos en él, y hacemos que él sea (responda). Formamos parte de la historia de Dios, y él forma parte de nuestra historia. Si él no escuchara lo que decimos sería una mentira, no sería Dios, no se habría encarnado. En esa línea se sitúan las siguientes reflexiones introductorias.

Dios en el hombre, Dios con el hombre. Dios nos trasciende de un modo infinito y, sin embargo, se ha hecho inmanente en nuestra historia. De esa forma le llevamos dentro (y así le contenemos), pero, al mismo tiempo, él sobrepasa todo lo que somos y podemos. Él nos excede, de un modo infinito y sin embargo le acogemos de manera que podemos afirmar que su historia es nuestra y la nuestra la suya.

Él nos contiene en su trascendencia de amor/vida, de tal forma que en él vivimos, nos movemos y somos, pero lo hace sin poseernos, sin adueñarse de nosotros, sin volverse en modo alguno nuestro dueño, pues no somos sus esclavos. Desde ese fondo he querido plantear el tema de su trascendencia y su inmanencia en nuestra vida.

- En contra de eso, decimos que Dios es trascendente comunicándose con nosotros. En ese contexto, la trascendencia de Dios se convierte en un momento esencial de nuestra «inmanencia», es decir, de nuestra realidad humana. Ni la ilustración racional (siglo XVIII) ni la revolucionaria (siglo XIX) han logrado resolver el tema de la comunicación y de la vida de los hombres. Ha aumentado la ciencia, han aumentado los conflictos (siglo XX), de tal forma que ahora ya (siglo XXI) corremos el riesgo de suicidarnos como especie. Pues bien, la comunicación de Dios forma parte de nuestra la historia de nuestra vida, en un sentido concreto (el más concreto de todos, el de vivir sin negarse o suicidarse).

Frente al animal que viene con respuestas sabidas (y no tiene más tarea que vivir), el hombre nace con preguntas a las que no puede responder, pues dependen del amor (la libertad) de otras personas, y en sentido último de Dios. En esa línea he venido diciendo que el hombre es un viviente que tiene libertad de negar su propia vida, pudiendo según eso, suicidarse. Entre laposible palabra de Dios que quiere hablarle y el posible suicidio que él puede cometer habita el hombre.

- Heidegger decía que andamos por Sendas Perdidas de bosque, que vuelven y cruzan, sin llevar a ninguna parte. Pero la Biblia supo y dijo (Gn 2-3) que no erramos por un bosque sin salida,sino que caminamos por un jardín en el que Dios quiso ponernos para que lo cultivemos, domesticando animales y dialogando con otros seres humanos, buscando el árbol de la vida, llamados a superar la muerte, es decir, el homicidio y el suicidio, que está simbolizado por la serpiente.

- Por el jardín de la vida caminamos, a la caída de la tarde y Dios camina con nosotros, buscando, escuchando en nuestra vida... de manera que lo que pedimos y buscamos forma parte de su mismo ser divino (Gen 2-3)

Los animales viven sin alternativa en un jardín que ellos no saben ni pueden cultivar, incapaces de dar nombre (sentido) a las cosas. Los hombres, en cambio, nombran, es decir, crean y recrean la realidad. Los animales perviven por necesidad biológica; los hombres porque quieren, pues podrían rechazar la vida y suicidarse, si así lo decidieran. Los hombres viven porque siguen dialogando con Dios, porque quieren vivir, porque son capaces de pedir…

La vida del hombre es una prueba o, mejor dicho, una posibilidad, pues nadie le obliga a vivir, ni le impone la existencia, sino que él tiene la posibilidad de rechazarla y suicidarse, «devolviendo así el billete de entrada» en esta gran representación. Por eso, si vivimos y formamos parte de este «gran teatro del mundo» (Calderón de la Barca) es porque queremos (nos queremos), y el hecho de hacerlo es señal de que aceptamos el sentido de la vida, confiando radicalmente en Dios, que es la fuerza de la vida y la esperanza de futuro. Mirado así, el suicidio es un problema radical de teología: No hemos podido crear nuestra vida (nos la han dado), pero podemos negarla, rechazando de esa forma al Creador.

No podemos darnos la existencia, pero podemos negarla, negándonos a nosotros mismos. No podemos salvarnos, es decir, culminar nuestro camino en Dios (por nosotros mismos), superando las aporías de la primera y de la segunda Ilustración, pues sólo él puede hacerlo con nosotros, pero podemos condenarnos, rechazando el camino divino de la vida, no sólo por suicidio directo (negándonos a ella), sino por suicidio indirecto, por buscar otras opciones que bíblicamente van en línea de muerte. Hemos recibido la vida por don (nos la han dado), pero podemos negarla, oponiéndonos al creador (o buscando una forma de vida que vaya en contra de su voluntad de amor/vida y que al final desemboque en la muerte).

Vivir es querer vivir, dialogar con la vida (no suicidarse…) En esa línea, el suicidio (con el asesinato) no es un pecado más, sino el pecado, la gran posibilidad de destrucción ontológica, que consiste en negar la vida de los otros (matar) y la propia (matarnos). La Biblia nos define así desde el principio (cf. Gn 2‒3) como seres que pueden matarse (destruir la vida).Por eso, si no nos suicidamos y matamos será porque aceptamos de hecho la Vida.

Pues bien, en este momento (siglo XXI), pasados tres siglos de razones y de ilustraciones, viene a plantearse ante nosotros el gran tema del suicidio, en línea teológica y antropológica.

En ese sentido, la fe en Dios (aceptación de la vida como don y tarea) no es un dato secundario (de quita y pon, a capricho), sino elemento clave de nuestro itinerario. No es una teoría, ni un principio formal del conocimiento, ni afecto intimista, sino fuente y sentido de nuestra existencia, que nosotros, hombres y mujeres, podríamos negar, rechazándola y matándonos. Según eso, el mismo hecho de vivir indica que creemos, pues podríamos negarnos (y rechazar así la obra de Dios); pero estamos en un momento en que, como humanidad, podemos negarnos a vivir de hecho (introduciéndonos fatalmente en un gran agujero negro de inhumanidad).

Actualmente ya no podemos vivir sólo por deber, como creía Kant, pues si así fuera nos terminaríamos matando, porque el deber seca la libertad y el gozo de la vida, y sin gozo acabaríamos rechazando esta vida. A la larga, sólo podremos seguir nuestro itinerario si creemos que la vida es un don y una tarea de gracia. Precisamente el hecho de acogerla y optar por su sentido indica que creemos en ella, y en el fondo en Dios,a quien vemos como Aquel que camina con nosotros o, mejor dicho, en nosotros (Yahvé, Dios de Israel; Cristo).

No somos por acaso (por casualidad o fortuna), sino porque nos han dado la vida y la hemos aceptado, descubriendo así que somos más que nosotros mismos. Somos una «especie creyente» (que vivimos porque hemos creído: cf. Hab 2, 1-4), pero estamos en un momento decisivo, de manera que sin una fe más alta podemos destruirnos como especie.

Somos inmanencia (realidad humana) abierta por encima de sí misma, en Aquel que la funda, la impulsa y acompaña. No hay para nosotros clausura de ley, no hay meta que pueda detenernos y decir «he terminado, ya no hay para mí nada posible», pues sólo podemos existir desde un nivel más alto de existencia y en el nivel de la pura razón ilustrada o revolucionario acabaremos matándonos todos (como he dicho en el tema anterior). No podemos idolatrar ninguna forma de riqueza o de meta ya lograda, ninguna verdad o gozo conseguido (en plano material, afectivo, ideológico), pues siendo auto-conciencia somos conciencia-desbordada en amor (es decir, como regalo de vida), porque de otros hemos nacido y en relación a otros vivimos, en Aquel que nos trasciende y fundamenta haciéndonos vivir (Dios):

Tarea, palabra y esperanza:

‒ Somos tarea (nos sabemos enviados, como misión de vida) y para realizarla debemos superarnos a nosotros mismos... y en esa línea buscamos, pedimos, en Dios y a Dios. Por eso no podemos contemplar el mundo como espectadores ni contratar o pagar a nadie para que recorra en nuestro lugar la vida, ni responder a las cuestiones en un nivel de ideas, sino que debemos hacernos dejando que nos hagan, ante el árbol del bien y del mal (cf. Gn 2-3; Dt 30, 15-20), un árbol de vida que nos sobrepasa y que nosotros no podemos manipular a nuestro antojo, de un modo egoísta, envidioso, como Eva y Adán en el principio (pues si lo hacemos terminamos matándonos a nosotros mismos).

‒ Somos esperanza de respuesta, esto es, de vida compartida. Seguimos esperando a Dios en nuestra vida Más allá de nuestros posibles «deberes», nos sabemos en manos de la Vida, esperando su respuesta, pues formamos parte del éxtasis de amor que es Dios (tema 14, 19). En ese sentido, la Trascendencia en la que vivimos y con la que dialogamos pertenece a nuestra identidad, conforme a los principios de todo encuentro personal de amor. Somos pregunta que no puede responderse a sí misma, cuestión que nos supera, extraños seres dis-locados (que habitan en otro lugar), conociendo ya (por nuestra pregunta) más que aquello que sabemos por nosotros mismos, y siendo así (de alguna forma) más que lo que somos, es decir, acontecimiento de amor, tarea cuya realización depende de nosotros, esperanza de respuesta.

‒ Somos así poderosos, pero no por lo que hacemos, que es mucho (dominar la tierra), sino por lo que Dios puede en (con) nosotros, y por lo que nosotros podemos (somos), al vivir unos en otros, siempre que subamos de nivel y aprendamos a existir y comunicarnos de un modo gratuito. De esa forma, nuestra misma inmanencia (ser lo que somos) aparece como expresión de trascendencia: Somos más que aquello que somos y podemos, pues el mismo Dios puede y actúa en nosotros, como acontecimiento de amor.

No queremos cosas (aunque también las deseamos), sino que nos quieran y nos ayuden a encontrar lo que somos, sabiendo que sólo otros (Dios) nos pueden enriquecer de verdad, y así decirnos lo que somos, de forma que seamos. Somos, por tanto, una pregunta de amor que nos sobrepasa, y sólo podremos conocernos (descubrirnos como seres personales), si Dios mismo nos ofrece su amor y nosotros lo acogemos.

Dios, una respuesta que nos hace personas

El hombre es oyente de la palabra, alguien que, desde su inmanencia, sin conocerse del todo a sí mismo, pregunta por su identidad, escuchando (aceptando) la revelación transcendente de Dios. En esa línea podríamos decir que somos naturaleza abierta a la gracia o, quizá mejor, a la persona original que es Dios. Así lo había intuido inicialmente Kant en el momento culminante de su Crítica de la Razón Práctica: Podemos postular la existencia de Dios como signo y principio de felicidad, pero no demostrar su existencia, sino aceptarla por fe, aceptando así, al mismo tiempo, su realidad como persona.

Somos pregunta, y sólo Dios, si quiere, puede respondernos, diciendo así quién es él, y quiénes somos nosotros. Le buscamos y somos incapaces de encontrarle por nosotros mismos, pero podemos acogerle cuando viene. Nos buscamos a nosotros mismos, pero no podemos encontrarnos, pues sólo Dios puede decirnos quién somos. En esa línea seguimos esperando, sabiendo que podemos subir de nivel, pues sólo en un nivel más alto de gracia y comunión podremos resolver los problemas que actualmente plantea nuestra vida.

Éste es el centro de la paradoja, el lugar donde se cruzan naturaleza (inmanencia) y gracia (trascendencia), éste el símbolo primero, en el sentido originario: la «tablilla» de nuestra vida está rota, y necesita la otra parte para completarse. O, quizá mejor, nuestra vida está troquelada como imagen de un original divino. Así como imagen de Dios nos presenta la Biblia desde el principio (cf. Gn 1, 27), de manera que nuestro «ser» sólo se entiende desde el «Ser» divino. Sólo si Dios sigue grabando su propia imagen en nosotros sólo podemos entendernos y ser en Dios.

En esa línea podemos afirmar que estamos naturalmente dirigidos hacia Dios, como decía San Agustín: «Nos hiciste Señor para ti y está inquieto nuestro corazón hasta encontrarte», pero sólo Dios puede respondernos, si quiere, de tal forma que podamos superar con su gracia el riesgo de suicidio universal, este pozo negro de inhumanidad al que parecemos abocados.

Esta inquietud del corazón, esta apertura que sólo se sacia por el bien y amor de lo divino, pertenece a la naturaleza del hombre (¡creada por Dios: Nos hiciste…!), tal como se expresa en la experiencia del amor inter-humano, pues somos personas en busca de Amado, es decir, estamos hechos para dar lo que tenemos (lo que somos, nuestra vida), de tal forma que sólo podremos conocernos si nos damos (nos perdemos…) y el amado nos recibe, de tal forma que existamos en él y no en nosotros.

Somos capaces de proyectar la figura de Dios sobre el fondo de la vida, partiendo de nuestros deseos, pero nunca lograremos alcanzarle por naturaleza, a no ser que él nos responde y de esa forma, diciéndose a sí mismo, nos diga quiénes somos, haciéndonos así personas. Por definición, Dios desborda nuestras posibilidades racionales (naturales). Ciertamente podemos proyectar de alguna forma su figura, imaginarle, pero sólo al encontrarle descubrimos que él mismo ha venido a nuestro encuentro, manifestándonos su rostro y diciendo quiénes somos. Inmanencia en busca de trascendencia, naturaleza en busca de persona, eso es lo que somos en Dios.

Por nosotros mismos somos incapaces de alcanzar y conocer a Dios, pero él, si quiere, puede hacer que le conozcamos y nos conozcamos. En un sentido, la razón (intelectual y afectiva) plantea (o sitúa) la pregunta, definiendo al ser humano como animal de transcendencia. Pero sólo Dios puede responder y si lo hace y le escuchamos descubrimos que incluso la pregunta era un signo suyo, expresión de su presencia. Avanzando en esa línea, el hombre no es sólo potencia obediencial (de escucha o acogida) de Dios, sino potencia dialogal, capaz de relacionarse con él y con los demás seres humanos.