3.08-25. Dom 18 TO. Ley de herencias, rico tonto (Lc 12, 13-21): Avaricia y Mamona

El evangelio de este domingo consta de dos partes, que son de tipo sapiencial, propio de Lucas. No parece que provengan de Jesús, ni de la fuente original de Lucas (que se distinguen por su radicalidad mesiánica (cf Magníficat y bienaventuranzas: Lc 1 y Lc 6 ) sino del sustrato sapiencial, propio de un judaísmo helenista, que aparece en el mensaje moral, no apocalíptico, de Juan Bautista (Lc 3, 10-14), que puede compararse con el de Flavio Josefo y algunos rabinos sabios del nuevo judaísmo naciente, con los que Lucas dialoga.

Estas son palabras propias de una ética convencional que sirve de vinculación entre el mensaje de Jesús y el moralismo judeo-helenista del entorno de Lucas, en la línea de los códigos domésticos de las Pastorales. Son buena doctrina, pero no evangelio¸ son sabiduría humana, no mensaje radical de Cristo.

Sobre el mensaje de Jesús tratan las dos últimas partes de esta postal: Una sobre la avaricia, otra sobre la Mamona.

Jesús no es juez de herencias (Lc 12, 13-15)

Este relato retoma ni motivo de sabiduría universal, importante en Israel (al menos desde Abrahán), que Jesús había planteado en la parábola de los viñadores homicidas, que matan al heredero (hijo del dueño), para quedarse con la herencia (cf. Mc 12, 1-12):

En aquel tiempo, dijo a Jesús uno de la multitud: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿Quién me ha nombrado juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, pues aunque uno sea rico su vida no depende de las riquezas que él tiene (Lc 12, 13-15).

Más que de ganancias, vivimos de herencias, esto es, de aquello que gratuitamente y/o según ley nos han en familia, sociedad o Iglesia: del amor que nos han ofrecido, del lenguaje que nos han enseñado para comunicarnos, de las tradiciones culturales y sociales que nos han legado, de la tierra que han cultivado previamente, de los animales que han domesticado etc. En ese sentido, la herencia o tradición) es necesaria y sin ella no se podría hablar de vida humana (por tradición recibimos genoma y cultura), pero si un tipo de herencia (sobre todo económica) define y fija el lugar de cada uno, en oposición a otros tipos de familia o grupo, destruimos la verdad del evangelio, que es buena “nueva”, ruptura y novedad frente a leyes que dividen y fijan a los hombres en lo ya sido.

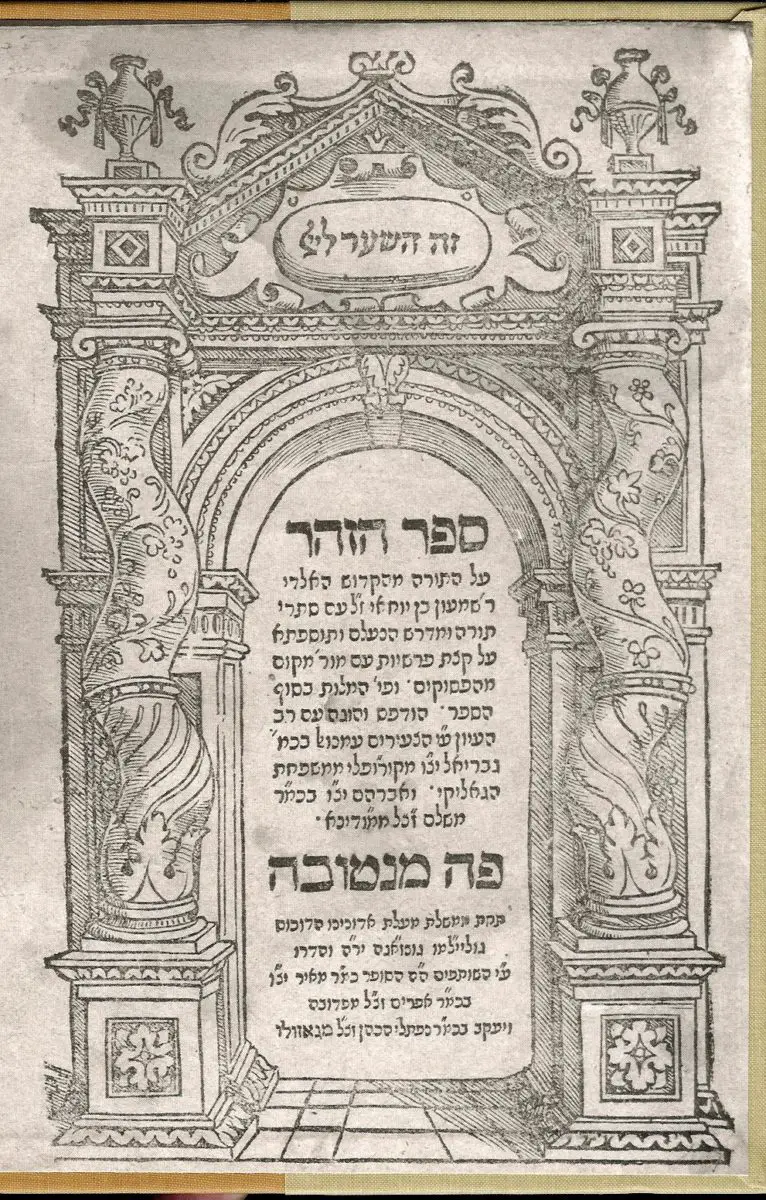

Hubo sociedades, como la judía en tiempos de Jesús, que organizaron de manera minuciosa tradiciones y riquezas de tipo familiar y social, cultural, religioso y económico, de manera que la misma religión era tema de herencia y de práctica garantizada por los antepasados (los presbíteros), religión hecha de leyes y buenas posesiones, de manera que la tarea más importante de todos y en especial de los maestros (escribas) era regular lo transmitido, para que pasara de padres a hijos, tradición, de forma ellos (escribas, maestros religiosos) eran, ante todo, jueces y expertos en herencias, como sigue mostrando la Misná, libro de repeticiones de los maestros rabínicos en el siglo II-III d.C.

Pero Jesús no aceptó ese esquema, al servicio de la gente rica en sabiduría antigua y posesiones (dueños de fortunas, tierras o bienes que pudieran transmitirse), porque pensó que se debía superar el etilo legal de esas herencias, al servicio de familias y grupos importantes en religión y dinero. En esa línea, él quiso abrir la Gran Herencia del Reino para todos, empezando por los pobres y excluidos de las posesiones del mundo, y por eso pidió al hombre que quiso seguirle que renunciara a la herencia de su (que los muertos entierren a sus muertos: Lc 9, 60), lo mismo que al rico que quería alcanzar la vida eterna (Lc 18, 18-23; cf. Mc 10, 17-22).

La ley de herencias implicaba un tipo de discriminación, una forma de perpetuar el orden social clasista. Por eso, Jesús no quiso resolver por ley estas cuestiones, sino subir de plano y enseñar a compartirlo todo, de manera que no se pudiera hablar de transmisión cerradas de herencias particulares, desde unos presbíteros a sus sucesoras, sino de apertura y comunión de bienes, de todos con todos, para enriquecerse de esa forma unos a otros, conforme al modelo del mismo Jesús que da/regala su existencia (cuerpo y sangre) a modo de comida superior, eucaristía.

En esa línea, Jesús quiso que todos los bienes se hicieran regalo (al menos en ámbito de Reino), añadiendo en Lc 12, 15 un último verso, de hondo sentido antropológico: La vida del hombre es más que todo lo que él tiene, de manera que no por ser rico uno puede convertirse en dueño de ella. Lo que importa es la riqueza personal, que se comparte en gratuidad, en comunión, sobre un tipo de posesión individual (egoísta) y de transmisión igualmente particular de bienes, en un contexto de familias contrapuestas, donde unos pueden tener mucho y otros no tienen nada[1].

‒ Un tipo de judíos organizaban de manera minuciosa el legado familiar, social, cultural y religioso, y en esa línea la religión era para ellos “tradición”: mantener el buen depósito, una herencia garantizada por leyes apropiadas, normas de separación, posesiones familiares. Una tarea básica de la religión consistía en regular esas herencias, y en esa línea los escribas eran jueces y expertos en hacerlo (como indica la Misná, con leyes del tiempo de Jesús, aunque codificadas siglo y medio más tarde).

‒ Jesús no quiso regular herencias particulares, sino impulsar la comunión de todos. Ciertamente, él admitió el código o signo principal de la herencia de Israel (la Escritura, la confesión de fe), pero pensó que se debía superar el “etilo legal” de herencias, al servicio de familias ricas. Por eso pidió al hombres que quiso seguirlo y que tenía muchos bienes, que los dejara (vendiera) los diera a los pobres, renunciando a su herencia para así acompañarle (Lc 18, 29-31; cf. Mc 10, 28-31).

Ciertamente, él apeló a las tradiciones originarias (Abrahán, Éxodo), tanto en plano familiar, como social y religioso (matrimonio, dignidad humana), poniendo la vida de los hombres a la luz de la gracia de Dios Padre; pero, desde ese fondo, superó un nivel de herencias especiales, abriendo un camino de libertad personal y universalidad social, como indican los textos que siguen:

‒ Dejar padre-madre y familia… Para seguir a Jesús en aquel contexto debía superarse un tipo de estructura familiar, una herencia que servía para mantener la sociedad establecida, al servicio de los privilegiados. En esa línea (precisamente para conservar y recrear el don de Dios, y abrirlo a todos), Jesús debió trascender el esquema de una tradición cerrada en sí, de manera que sus seguidores debían “aborrecer” a su padre y a su madre, es decir, superar el sistema de herencias legales, que mantenían al hombre cerrado en la red de las tradiciones establecidas (cf. Lc 14, 26; cf. Mc 3, 31-35; 10, 28-31).

‒ Deja que los muertos entierren a los muertos… (Lc 9, 60; Mt 8, 22). La norma de la tradición es “cuidar” a los padres para recibir su herencia, manteniendo de esa forma el sistema de las separaciones… Pues bien, en contra de eso, Jesús pide a sus discípulos que abandonen ese sistema (al mismo padre como autoridad), para iniciar un camino de vida y hermandad universal. Sólo así, superando la ley de las herencias se puede y se debe cuidar en concreto a los padres necesitados como personas (Mc 7,10-12).

‒ Vende todo y sígueme… (Lc 18, 22; Cf. Mc 10, 17-22). Jesús dice al rico, propietario sin duda de gran herencia, que lo venda todo y que la dé a los pobres…, compartiendo de esa forma sus bienes con los necesitados, para seguirle a él, es decir, para crear una humanidad donde los bienes sean compartidos, donde la herencia se abra para todos, no para unas familias o grupos especiales[2].

El sistema particular de herencias resultaba a su entender injusto, pues mantenía la superioridad de unos sobre otros, en contra de la ley de jubileo (Lev 25), que proponía el reparto igualitario de las tierras. Ésta experiencia está al fondo de la Iglesia o comunidad de Jesús, que ha de entenderse en forma de gratuidad y comunión de bienes. No se trata, pues, de regular con un tipo de justicia legal las herencias, sino de superar ese nivel de justicia particular para crear una comunión de gratuidad, abierta a todos, empezando por los necesitados, en un mundo en el que Dios se expresa en el amor gratuito y en la comunión entre los hombres[3].

Rico tonto, que atesora para sí y no para Dios (Lc 12, 16-21)

Este nuevo pasaje, expuesto en forma de parábola, es una continuación del anterior (Lc 12, 13-15: reparto de la herencia), cuya enseñanza retoma de un modo más concreto, como indica la conclusión, donde se habla de la locura del hombre que atesora para sí (con el riesgo de perderlo todo), y no para Dios, quien conserva y mantiene los bienes para siempre (Lc 12, 21):

Y les dijo una parábola: El campo de un hombre rico dio mucho fruto; y pensaba entre sí, diciendo: “¿Qué haré, pues no tengo donde reunir mi cosecha? Y dijo: Esto haré, demoleré mis graneros, y edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Goza, come, bebe, sé feliz. Pero Dios le dijo: ¡Necio! Esta misma noche te reclamarán el alma; las cosas que preparaste ¿para quién serán? Así es quien atesora riquezas para sí, y no según Dios (Lc 12, 16-21)[4].

Esta parábola no trata de una herencia, sino de un hombre que ha “heredado” y se ha hecho rico (plousios), tras haber recogido en su campo una cosecha inmensa. Éste nuevo rico no es comerciante, ni especulador, sino un propietario de un gran campo, que le ha dado lo suficiente para vivir sin preocuparse más, un hombre que se siente afortunado y no plantea preguntas éticas sobre la justicia de la adquisición y disfrute de sus propiedades. No tiene a la puerta de su casa un pobre Lázaro, como el epulón de Lc 16, 19-31, y así puede vivir sin problemas sociales, sin más ocupación que ocuparse de sí mismo, sin contar con otros, sin tener que luchar por hacerse más rico.

La lucha de la vida ha terminado para él, de manera que puede almacenar su cosecha en graneros, y vivir de rentas para siempre, sin más tiempo de lucha y esfuerzo. Ha conseguido abundancia suficiente, nunca más tendrá que preocuparse. Por eso se dice: “Tienes bienes para mucho tiempo, descansa, come…”. Este es el ideal de un hombre que espera vivir satisfecho, sin ladrones ni enemigos, sin mendigos a su puerta, con medios abundante para comer-gastar-disfrutar a lo largo de un futuro que se le presenta abierto al infinito sin más preocupaciones, a pesar de que la misma Biblia diga, en otros lugares, que nada puede saciar el deseo del alma[5].

Ciertamente, al “refutar” el argumento del rico, esta parábola podría aducir otras razones (como la fragilidad y el riesgo de las mismas riquezas, según irá mostrando lo que sigue), pero ella se limita a mostrar sobriamente que todas terminan con la muerte, de manera que el hombre que confía en ellas es un necio, como muestra el juego de palabras del texto: El hombre rico se dice a sí mismo euphrainou (sé feliz); pero la voz Dios, que no ha tenido en cuenta, le responde aphrôn, necio, sin entendimiento (phrên). Etimológicamente, las palabras son distintas, pero suenan de modo semejante, de manera que la voz que dice aphron, incapaz de pensar, responde al euphrainou del rico, que se dice “goza, come y bebe”.

Este pasaje no evoca ninguna alta razón evangélica, sino una simple sabiduría moral, que puede encontrarse en otros textos de oriente, pero es importante que Lucas la recuerde. Todas las riquezas del mundo no pueden liberar al hombre rico de la muerte, es decir, de su fragilidad vital, de manera que su llamada al gozo, sin más responsabilidad o cuidado (goza, come, bebe), acaba siendo una locura, no sólo en sentido personal (¡cómo puedes disfrutar si vas a morir!), sino también social: ¿De quién serán las riquezas que has logrado amasar locamente? Por más rico que sea, un hombre no puede conservar por siempre sus bienes, ni salvarse por ellos.

Avaricia.

Como deseo inmoderado de dinero, la avaricia ha sido condenada en diversos lugares del Antiguo Testamento. En esa línea se sitúa el Nuevo Testamento presentando al anti-Dios como Mamona, avaricia objetivada en forma de capital (cf. Mt 6, 24 par.).

La oposición entre Dios y la Mamona, que parece propia de Jesús, se sitúa en la línea de la controversia anti-idolátrica del judaísmo, que encontramos en Sab 13-15 (en perspectiva más helenista), pero con una diferencia: Los muchos ídolos posibles en Sab 13 han venido a centrarse ahora (en Mt 6, 24) en un ídolo central ( Mamona), de tal forma que frente al mono-teísmo verdadero (Dios es gracia creadora) hallamos ahora un tipo de mono-idolismo: El Capital absolutizado (Diablo) que se expresa como egoísmo y envidia.

(1) No podéis servir a Dios y a Mamona. Cerrada en sí (y como fuente de avaricia), la riqueza es Mamona, esto es, el Diablo, lo contrario de Dios (Mt 6, 24). Pero Jesús sabe que hay un tipo de riqueza que puede y debe hacerse buena, al servicio de los demás, como la casa que se comparte (cf. Mc 10, 28-31), como el pan con que los ricos alimentan a los hambrientos (cf. Mt 25, 31-46)

Jesús no ha querido exterminar a los ricos, no ha condenado sin más su riqueza aunque podría haber asumido las durísimas palabras de Sant 4, 13–5, 6 (¡ay de los ricos, pues vuestra riqueza está podrida…!) y también las malaventuranzas de Lc 6, 24-26 (¡pero ay de vosotros los ricos…!), que han nacido probablemente en la iglesia judeocristiana.

Jesús no ha sido pauperista (come y bebe: cf. Mc 2, 15; Lc 7, 35), pues valora mucho más la fraternidad que la pobreza material, y le importan sobre todo los pobres, a quienes quiere ayuda, pero sabe que el dinero puede volverse Mamona, destruyendo económicamente a los pobres (privilegiados de Dios) y personalmente a los ricos (idólatras, avaros). Dios es amor generoso, gratuidad creadora. En contra de eso, el Capital (anti-Dios) es fuente de avaricia, idolatría, pecado por excelencia, oposición a Dios, en forma de deseo (Mamona subjetiva) y realidad externa (Mamona objetiva). Frente a Dios (que es realidad en sí) se eleva el Capital, que es anti-realidad, apariencia ideológica.

(2) Desarrollo eclesial del tema. Frente al amor de Dios (que es creador de vida, comunión) se eleva la avaricia, que lleva al rechazo del otro (de los otros) y a la envidia. En contra de la “genealogía del Reino de Dios”, que Jesús ha proclamado e instaurado, se eleva la “genealogía diabólica” del Capital/Mamona, que se revela como egoísmo y se expande como envidia y como lucha contra todos los que no aceptan su dictado. Partiendo de Jesús, los cristianos posteriores han recreado ese mensaje, destacando sobre todo el aspecto espiritual del tema:

«Mortificad vuestros miembros terrenos: fornicación, impureza, pasión, concupiscencia y la avaricia que es idolatría; por ellas llega la ira de Dios sobre los desobedientes» (cf. Col 3, 5). «Sabed que todo fornicario o impuro o avaricioso, es decir, idólatra no podrá heredar el reino de Cristo y de Dios» (cf. Ef 5, 5).

La avaricia aparece así como mal supremo (idolatría), en una línea iniciada quizá por 1 Cor 6, 9-10, donde Pablo decía que los avaros no heredarán el Reino, que se expresa en el amor. En esa línea avanza 1 Tim 6, 10 con elementos de la tradición judía: «Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males: aspirando a la riqueza muchos se han apartado de la fe y se han ocasionado muchos sufrimientos».

Mamona.

Palabra de origen arameo, que significa probablemente «aquello en lo que uno puede confiar» y que se aplica en sentido especial al dinero. Al contraponerse a Dios, en Lc 16, 13 y Mt 6, 24, esa palabra adquiere un carácter casi personal, de manera que puede interpretarse como el anti-dios o ídolo supremo: «Nadie puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la mamona». Desde ese fondo y teniendo en cuenta la totalidad del mensaje de Jesús (tal como ha sido trasmitido sobre todo por el documento → Q) se pueden trazar unos principios teológicos fundamentales.

(1). Lo contrario a Dios no es un deseo subjetivo, sino una estructura objetiva, construida y absolutizada por los hombres: la mamona (el capital, en su forma opresora). Lo malo no es el mundo en sí, ni las cosas de la creación finita como podría suponer un dualismo gnóstico, que condena la materia, el sexo; lo malo es tampoco una mala voluntad subjetiva (como puede suponer Kant en la Crítica de la Razón Práctica, sino una un tipo de realidad trans-subjetiva, fabricada por los hombres, con una estructura objetivada, en forma de sistema de dominio económico: la mamona.

El mal brota de la mala voluntad (de la envidia, del juicio y del deseo de dominio), pero se objetiva y concreta de tal forma, que puede recibir y ha recibido una realidad idolátrica, externa: es la mamona. El mal es algo que el hombre mismo construye para luego quedar esclavizado por ello (→ ídolo). El mal no es creación positiva de Dios; pero tampoco es pura nada: es algo que los mismos hombres construyen, con la intención de dominarlo, pero de tal forma que al fin quedan dominados por ello.

(2) La mamona es el ídolo englobante. Sab 13-15 presenta muchas figuras destructoras, identificándolas con los ídolos de Canaán y Egipto. Mt 4 y Lc 4 han destacado tres deseos primigenios (de pan, de poder y de milagro). Pues bien, Lc 6, 13 y Mt 6, 24 han concentrado aquellas figuras y estos deseos en un equivalente universal que es la mamona, la gran construcción que los hombres elevan «contra Dios» (es decir, contra la gracia), como los constructores de la Torre-Ciudad de → Babel (Gen 11).

Al identificar al anti-dios con la mamona, Jesús ha realizado una opción hermenéutica de consecuencias incalculables: lo que en plano de pecado une a los hombres no es la razón o la pasión, no es el ateísmo o la irreligión, ni un tipo de poder abstracto; lo que a todos iguala y destruye (a nivel de compraventa) es el gran «edificio del capital», entendido como Torre de Babel en que los hombres quieren refugiarse sin lograrlo.

(3) La mamona es un ídolo engañoso, que suele camuflarse, oculto en ropajes de piedad y libertad. El evangelio sabe que el mismo templo de Jerusalén está «hecho por manos humanas» (kheiropoiêton: Mc 14, 58) y vinculado por tanto al dinero (cf. Mc 11, 15-19), pues «allí donde está tu tesoro está tu corazón» (cf. Mt 6, 21). Griegos y romanos adoraban a sus dioses. Filósofos y sabios posteriores han seguido trazando sus discursos conceptuales para defender su propia forma de existencia. Pues bien, al fondo de esos dioses y de esos discursos, de tipo moralizante e incluso piadoso, se ha escondido normalmente un tipo de adoración económica, un culto a la mamona como.

El descubrimiento del carácter antidivino de la mamona tiene rasgos de revelación: no se logra con discursos conceptuales o teorías cósmicas que siguen inscritas en un lenguajes de «talión», sino sólo allí donde ha venido a revelarse el verdadero Dios como poder de gratuidad y principio de amor que fundamenta de manera amorosa la existencia de los hombres. Así lo ha descubierto Jesús, identificando de hecho al Diablo (activo en las tentaciones: cf. Mt 4 y Lc 4) con la mamona.

(4) La mamona es un dios fuerte, que permite construir muchas cosas(como la torre de Babel). Lo que Jesús dijo en su tiempo resulta mucho más claro en el nuestro, pues el capitalismo de occidente ha racionalizado la economía, convirtiéndola en principio y motor de las relaciones sociales y de esa forma ha creado la industria, ha producido muchos bienes y, en algún sentido, ha conquistado todo el mundo. Pues bien, esa mamona del gran capitalismo, que está vinculada al imperio militar y que domina sobre el conjunto de los hombres, es en el fondo el antidiós, como sabe el Apocalipsis, cuando la interpreta como Gran Prostituta y diosa de este mundo (Ap 17-18). Dios y la mamona se asemejan y asemejándose se oponen. Dios es creador, es Vida que se da a sí misma, la mamona, en cambio, ha sido creada por los hombres (y se aprovecha de ellos, les devora, como en Dragón de Ap 12). Dios es principio de libertad. La mamona, en cambio, nos posee (como el diablo) y nos convierte en siervos al introducimos dentro de un esquema de mérito y negocio, de ganancia y juicio donde vale más el que más tiene, aunque al final todos acaban siendo esclavos del sistema.

(cf. V. Casas, Cristo al encuentro del hombre. Hacia una espiritualidad cristiano-evangélica, Claretianas, Madrid 1988; X. Pikaza, Dios es Palabra. Teodicea Bíblica, Sal Terrae, Santander 2003; J. V. Pixley, Biblia y liberación de los pobres. Ensayos de teología bíblica latinoamericana, Centro A. de Montesinos, México 1986). M. Dibelius, Pastoralbriefe, Mohr, Tübingen 1966, 64-66;E. Lohmeyer, Philipper, Kolosser, Philemon, KEK. Göttingen 1964, 136-138; E. Lohse, Kolosser, Philemon, KEK, Vandenhoeck, Gottingen 1968, 197-201; H. Schlier, Efesios, Sígueme, Salamanca 1991, 308; G. Theissen, Estudios de sociología del cristianismo primitivo, Sígueme, Salamanca 1985, 13-40.

NOTAS

[1] De manera significativa, la Iglesia en general (a pesar de que ha puesto su dinero al servicio de los pobre), ha tendido a recrear la ley de herencias que Jesús había superado, pactando así con reyes y nobles de grandes herencias.

[2]Como seguiré indicando, los “viñadores” mataron a Jesús precisamente porque exigió que repartieran la herencia (Mc 10, 1-12; Lc 20, 9-19), superando así un sistema de familias privilegiadas que mantienen su tradición a expensas de los oprimidos. Éste motivo retorna en la “parábola saducea” de la mujer esposa de siete hermanos varones, al servicio de la herencia (Lc 20, 27-38 par).

[3]Desde ese fondo se pueden evocar los tres niveles de la religión. (a) En un sentido, es tradición, siendo así conservadora y transmitiendo a las nuevas generaciones una herencia del pasado. (b) Al mismo tiempo, ella supera toda tradición, y así permite que cada hombre o mujer puede acceder al misterio, para vincularse de un modo directo a lo divino. (c) Por eso, ella puede ser revolucionaria, empezando un cambio radical, por encima de toda herencia cerrada (Mc 12, 1-10).

[4] Además de comentarios, cf. M. A. Beavis, The Foolish Landowner (Luke 12, 16b-20), en V. G. Shillington, Jesus and His Parables, Clark, Edinburgh 55-68: M.Del Verme, Comunione e condivisione dei beni: chiesa primitiva e giudaismo esseno-qumranico a confronto, Morcelliana, Brescia 1977; J. D. M. Derret, The rich fool: A parable of Jesus concerning inheritance, HeyJ 18 (1977) 131-151; J. Peláez, Jesús y el dinero. La parábola del rico y el granero (Lc 12, 13-40), http://servicioskoinonia.org/relat/208.htm (4.III.2018).

[5] Cf. D. Lys, Ruach. Le Souffle dans L 'Ancien Testament, PUF, Paris 1962