Enseñaba con autoridad

Toca hoy ocuparnos del divino don de la palabra, ese instrumento esencial de la convivencia y vehículo primoroso de la idea y energía inagotable del entendimiento. Hablando de la limpieza y entereza virginal de nuestra común Madre y Señora, la Virgen María, dice Fray Luis que los Libros y Letras del Testamento Viejo no pasaron callando este misterio. «Porque, ciertamente, en muchas partes la dicen con palabras para la fe muy claras, aunque algo oscuras para los corazones a quien la infidelidad ciega» (Los Nombres de Cristo. L.1 Pimpollo: BAC 3, 438). Es de notar, de entrada, la diferencia frayluisiana entre palabras para la fe (y por eso claras) y, siendo las mismas, ante la infidelidad (y por eso oscuras).

El lírico Ruiseñor de La Flecha salmantina tuvo además que salir al paso de seguidores que hacían reparos nada menos que a su obra en castellano, porque ponía él en las palabras concierto y las escogía y les daba su lugar y compostura. «No conocen –llegó a escribir—que el bien hablar no es común, sino negocio de particular juicio, así en lo que se dice como en la manera como se dice. Y negocio que de las palabras que todos hablan elige las que convienen, y mira el sonido de ellas, y aun cuenta a veces las letras, y las pesa, y las mide, y las compone, para que no solamente digan con claridad lo que se pretende decir, sino también con armonía y dulzura» (Los Nombres de Cristo. L.3. Dedicatoria: BAC 3, 688).

Viene todo esto a cuento del mensaje evangélico de hoy, centrado en la enseñanza de Jesús, Palabra encarnada que usaba la palabra (de la Escritura) para llegar al corazón de los oyentes y además lo hacía enseñando con autoridad. Acaba de distinguir Fray Luis, a propósito de las palabras, entre lo que se dice y la manera como se dice. Gramáticos y retóricos en este campo se las saben todas: alertan una y otra vez acerca de lo que implica la palabra, de lo que exige la palabra, de lo que reporta la palabra. En boca de oradores y dicharacheros, puede ser ésta incluso insultiva, es decir arma arrojadiza, aunque también insustituible elemento de persuasión o disuasión. La palabra es la carne de la idea, reza un himno del Oficio de las Horas. Pero si los antedichos gramáticos y retóricos son, además de tales, exégetas y teólogos y místicos, automáticamente distinguen entre escribir dicho vocablo en minúscula o mayúscula.

Y es que, Palabra de la palabra, Jesús es el Verbo hecho carne. Al encarnarse, Dios no eligió el viento, ni el fuego, ni tantos otros elementos de la naturaleza para comunicar su Reino a los hombres. No. Eligió pura y simplemente hacerse Palabra (Verbo encarnado). Y Él, la Palabra, hacía uso de la palabra para comunicarse con el Padre por medio de la oración. Pero también para, por Él y en Él, comunicarse Dios con los hombres. Vino como Emmanuel (Dios con nosotros), decimos y volvemos a decir en las fiestas de la Navidad, es cierto. Pero vino también para ser Pontífice, o sea puente entre Dios y los hombres.

De ahí el matiz que los Evangelios recogen con frecuencia. Matiz que los oyentes --acostumbrados a oír, escuchar y atender a los sacerdotes, escribas y fariseos--, encontraban en Jesús, sin embargo, algo especialmente atractivo y subyugante y cautivador. Porque Jesús no hablaba como los escribas y maestros al uso. Hablaba, más bien, con autoridad. Ese inciso adverbial con autoridad es muy difícil de expresar, pues encierra nada menos que la fuerza de la palabra, el atractivo de la doctrina, el encanto de la idea. Y en el caso de Jesús, por supuesto, la presencia de la Divinidad.

Hablaba con autoridad, sí, porque respaldaba lo que decía con lo que hacía. Respaldar quiere decir aquí ratificar, certificar, probar, confirmar lo predicho por la sagrada Escritura. En el fondo, nos sale al encuentro la dialéctica entre profetas y maestros. La gente hace más caso a los profetas que a los maestros. Y es verdad. Fue el beato Pablo VI quien puso en circulación tan feliz y acertada frase. Lo que pasa es que no nos paramos a pensar hasta qué punto profetas y maestros pueden ser términos que se completan. Hasta qué extremo, insisto, el profeta tiene un plus de maestro precisamente por profeta que al vaticinar enseña; y viceversa, claro. Pero es que también están luego el gesto, el estilo, la manera de hablar o exponer lo que se dice: los discípulos de Emaús comentaron entre sí camino de vuelta hacia Jerusalén que sus corazones se habían encendido como una hoguera a medida que Jesús les hablaba en cuanto Catequista incomparable.

Ocurre otro tanto, pero en distinto orden didáctico si se quiere, con los sacramentos: signos que causan lo que significan. En los sacramentos late también la palabra, sobre todo en la forma (no se olvide que los sacramentos se componen de materia y forma). Forma en lo esposos con el Sí, quiero. Forma en la fórmula bautismal, con la Doxología del Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Forma en la consagración de la Eucaristía con la fórmula de la consagración: Esto es mi Cuerpo…; éste es el cáliz de mi sangre…, etc.

Uno de los Padres de la Iglesia más amigos de la Biblia, san Jerónimo, subrayó la alegría e importancia de familiarizarse con los textos bíblicos al escribir al presbítero Paulino, futuro obispo de Nola: « ¿No te parece que estás -ya aquí, en la tierra- en el reino de los cielos, cuando se vive entre estos textos, cuando se medita en ellos, cuando no se busca otra cosa?» (Epístola 53, 10). En realidad, dialogar con Dios, con su Palabra, es, en un cierto sentido, presencia del Cielo, es decir, presencia de Dios. Acercarse a los textos bíblicos, sobre todo al NT, es esencial para el creyente, pues «ignorar la Escritura es ignorar a Cristo». Suya es esta famosa frase, que el Vaticano II cita en la constitución «Dei Verbum» (n. 25). Hemos, pues, de dar gracias a los autores de los Evangelios por haber plasmado por escrito la palabra viva de Jesús Palabra, de Jesús Maestro, facilitando así nuestro diálogo con Dios a base de meditar con regalado deleite dicho sabroso escrito revelado.

Una palabra que ha de ser escuchada y acogida como voz viva y sapiencial de Dios. De ahí la necesidad de escuchar, que es mucho más que oír; y de acoger, que va más lejos del escuchar; y de asumir, lo cual vendría a ser algo todavía más comprometido y exigente que acoger. El salmista no se anda por las ramas cuando alude a los peligros de sordera espiritual y de endurecimiento cordial con su oportuno aviso: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: “No endurezcáis vuestro corazón” (Sal 94). Vengamos, siendo así, a las distintas lecturas de esta liturgia dominical.

En la primera Moisés informa de la conversación mantenida por él con su pueblo (Dt 18,15-20): «El Señor tu Dios hará surgir un profeta como yo, de entre los tuyos, de entre tus hermanos. A él lo escucharán. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea: “No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio; no quiero morir”. El Señor me respondió: “Tienen razón; haré surgir un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá”» (v.20). Que hay muchos falsos profetas, salta bien a la vista; y que no todo lo que reluce es oro, también.

Tienen que ser, pues, palabras dichas en el bendito Nombre de Dios, puestas por Dios en su boca, la del profeta. «Y él les dirá lo que yo le mande» (v.18). El fragmento del Deuteronomio contiene matices verbales dignos de nota. A ese profeta que Dios suscite, lo escucharán. Dios pondrá sus palabras en la boca del profeta, de suerte que a quien no escuche las palabras que pronuncie en nombre de Dios, éste –Dios-- le pedirá cuentas. Y viceversa, al que tenga la arrogancia de decir lo que Dios no le ha mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Están, por tanto, involucrados, entre otros, los conceptos de monoteísmo/politeísmo, veracidad, objetividad, rectitud, verdad, mentira o engaño por hablar en nombre de dioses extraños, etc.

Hasta los demonios parecen tener especial intuición, que, frente a Jesús, los lleva a reconocerle proclamándolo el Santo de Dios. Jesús, empero, quiere que seamos nosotros quienes le reconozcan y se le rindan con regalado vasallaje. San Marcos recoge hoy un episodio que ilustra muy bien eso de enseñar con autoridad y de quedarse los circunstantes «asombrados de su doctrina» (1,21-28).

Resulta, pues, que «En aquel tiempo –precisa Marcos--, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: — « ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios». Jesús lo increpó: — «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: — « ¿Qué es esto? Es una enseñanza nueva, con autoridad. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen». Pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea. « ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret?» (v. 24). He aquí la frase clave. Veamos cómo enfoca esto san Agustín.

« Esta es –dice-- la fe que no tienen los demonios: la que obra por el amor; sólo la poseen los siervos de Dios, los santos, los hijos de Abrahán por la fe, solamente los hijos del amor, de la promesa. Por eso en aquel texto se dijo también: y caridad. Las tres cosas fueron mencionadas por el Apóstol: Paz a los hermanos y caridad con fe […] Digamos nosotros: Fe, caridad, paz. Cree, ama, reina. Pues si crees y no amas, aún no has distinguido tu fe de la de aquellos que temblando decían: Sabemos quién eres, el Hijo de Dios (Mc 1,24). Por lo tanto, ama, porque la caridad acompañada de la fe es la que te conduce a la paz. ¿A qué paz? A la paz verdadera, a la paz plena, a la inquebrantable y segura, donde no habrá maldad ni enemigo alguno. Esa paz que es el término de todos los buenos deseos. Caridad con fe; y si quieres decir: “Fe con caridad”, bien dicho está» (Sermón 168, 2).

«No quiere Jesús que por el momento se sepa, fuera del grupo restringido de sus discípulos, que él es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso, en varias ocasiones, tanto a los Apóstoles como a los enfermos que cura, les advierte de que no revelen a nadie su identidad. Por ejemplo, el pasaje evangélico habla de un hombre poseído por el demonio […] Jesús no sólo expulsa los demonios de las personas, liberándolas de la peor esclavitud, sino que también impide a los demonios mismos que revelen su identidad. E insiste en este “secreto”, porque está en juego el éxito de su misma misión, de la que depende nuestra salvación.

Jesús sabe que para liberar a la humanidad del dominio del pecado deberá ser sacrificado en la cruz como verdadero Cordero pascual. El diablo, por su parte, trata de distraerlo para desviarlo, en cambio, hacia la lógica humana de un Mesías poderoso y lleno de éxito. La cruz de Cristo será la ruina del demonio; y por eso Jesús no deja de enseñar a sus discípulos que, para entrar en su gloria, debe padecer mucho, ser rechazado, condenado y crucificado, pues el sufrimiento forma parte integrante de su misión» (Benedicto XVI, 1.02.2009).

El papa Francisco, por su parte, aporta igualmente detalles significativos: «El “escándalo” que la palabra y la práctica de Jesús causan alrededor de él –dice--, derivan de su extraordinaria “autoridad”: una palabra, esta, atestiguada desde el Evangelio de Marcos, pero que no es fácil reportar bien en italiano. La palabra griega es «exousia», que literalmente se refiere a “lo que viene del ser”, de “lo que es”. No se trata de algo externo o forzado, sino de algo que emana de su interior y que se impone por sí mismo. Jesús realmente golpea, confunde, innova —como él mismo dice— a partir de su relación con Dios, llamado familiarmente Abbà, lo que le da esta “autoridad” para que él la emplee a favor de los hombres.

Así, Jesús predica “como quien tiene autoridad”, cura, llama a sus discípulos a seguirle, perdona... cosas todas que en el AT, son de Dios y solo de Dios. La pregunta que más retorna en el Evangelio de Marcos es: “¿Quién es este que...?”, y que tiene que ver con la identidad de Jesús, nace de la constatación de una autoridad diferente a la del mundo, una autoridad que no tiene la intención de ejercer el poder sobre los demás, sino para servir, para darles la libertad y la plenitud de la vida» (Carta al director del diario "La Repubblica").

No demos al olvido que «el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico» (SC, 106: BAC 252, p. 231), y que la sagrada liturgia es «el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo» (SC, 7: p. 190). La palabra, en conclusión, es hoy el epicentro de la liturgia dominical: De ella se sirven profetas, apóstoles, predicadores y doctores en ese prodigio de sembradura que fue la vida de Jesús, un Jesús hablando con autoridad acerca del Reino de Dios, entonces a sus contemporáneos, y hoy a sus enviados para la llamada nueva evangelización. Y a ella se atienen también sus destinatarios de esta sociedad posmoderna y globalizada.

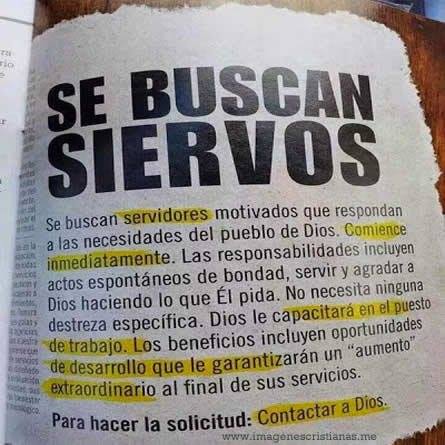

De ella derivan, para predicadores y oradores y evangelizadores, los verbos hablar, anunciar y predicar. Y de ella igualmente, en los fieles y evangelizados que la reciben, lo verbos escuchar, acoger y asumir. La Palabra edifica, libera y salva. Es el instrumento puesto por Dios para difundir el Reino. Y todo a base de un proceso en evangelizadores y evangelizados. Proceso que es, en definitiva, de gracia: Dios que la da y el hombre que la recibe. Proceso, en resumen, relativo a la vida de la Iglesia, que predicadores y misioneros de la palabra deben fomentar difundiéndola; y los fieles, cultivar asumiéndola. Mas siempre teniendo en cuenta que fieles y maestros han de ser fidelísimos servidores rendidos a la palabra siendo, por ello y para ello, siervos de la Palabra.